रंगून स्थित बहादुर शाह ज़फ़र की दरग़ाह

म्यांमार में यंगून के बौद्ध स्तूप श्वेदागोन पगोडा से थोड़ी दूर ही, फ़रवरी 1991 में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। तभी वहां ईंटों की एक क़ब्र निकल आई। उन्होंने जब क़ब्र खोदी तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वहां एक कंकाल के अवशेष थे। ये अवशेष अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के थे। इस खोज के पहले बहादुर शाह ज़फ़र की क़ब्र को लोग भूल से चुके थे। दिल्ली में सन 1857 की बग़ावत के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को क़ैद कर बर्मा (म्यांमार) में रंगून (यंगून) भेज दिया था। आज उनकी क़ब्र के स्थान पर एक मक़बरा है और यहां लोग ज़्यारत के लिये आते हैं।

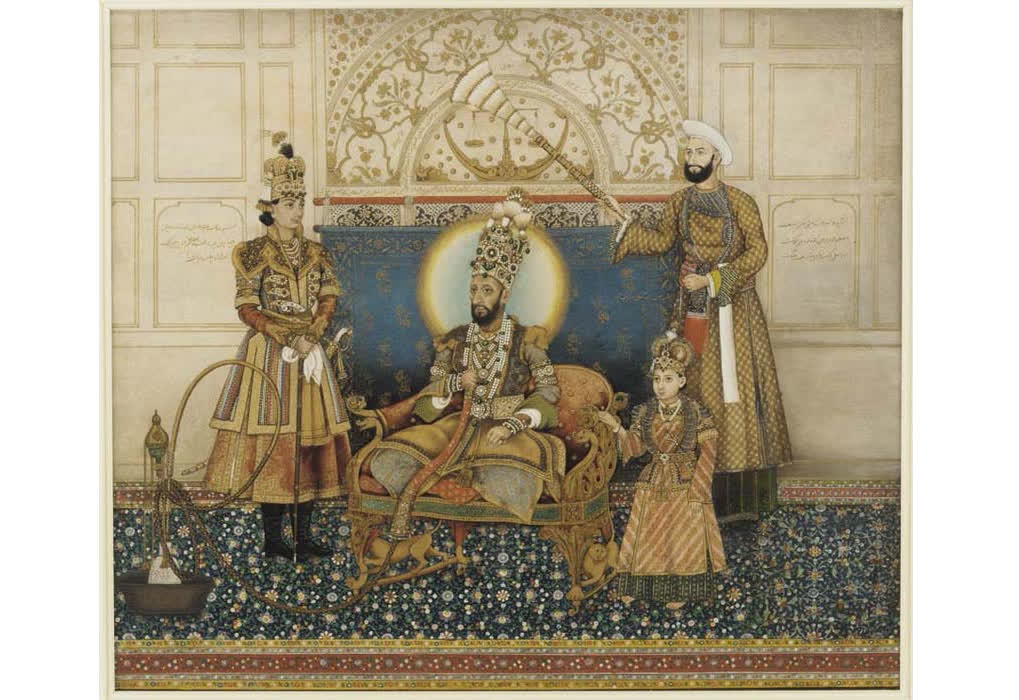

लेकिन सवाल ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र अपने अंतिम दिनों में रंगून में क्यों थे? और ऐसे कौन से हालात बन गए थे जिसकी वजह से अंतिम मुग़ल बादशाह के निधन के बाद न तो कोई बड़ा अनुष्ठान हुआ और न ही कोई भव्य मक़बरा बनाया गया? इसे समझने के लिये हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। सन 1526 में बाबर (1526-1530) के हमले के साथ ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। 18वीं सदी तक मुग़ल शासन का पतन होने लगा था और उसके शासित क्षेत्र भी उसके हाथों से निकल गए थे। औरंगज़ेब (1658-1707) जैसे मुग़ल बादशाहों के शासनकाल के दौरान भारतीय उप-महाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों पर मुग़लों का शासन हुआ करता था लेकिन 18वीं शताब्दी के आते आते मुग़ल सल्तनत सिर्फ़ दिल्ली तक सिमटकर रह गई थी।

सन 1837 में बहादुर शाह-द्वतीय या बहादुर शाह ज़फ़र ने भारत के नाममात्र के बादशाह अपने पिता अकबर शाह-द्वतीय के उत्तराधिकारी के रुप में राजगद्दी संभाली। बहादुर शाह ज़फ़र ने जब ढ़हते मुग़ल शासन की बागडोर संभाली तब उनकी उम्र 61 साल थी। उनकी दिलचस्पी न तो सत्ता में थी और न ही प्रशासन में। उनका सारा रुझान शायरी और अदब की तरफ़ था। वह बहुत अच्छे ख़त्तात( कैलिग्राफ़र ), बढ़िया लेखक और मशहूर रहस्यवादी शायर थे जिन्होंने उर्दू और फ़ारसी के अलावा ब्रज और पंजाबी भाषाओं में भी लिखा ।

सत्ता में रहने के दौरान बहादुर शाह ज़फ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ा। कंपनी के हाथ में काफ़ी सत्ता आ चुकी थी।अंगरेज़ों ने सन 1843 में सिंध पर हमला कर उत्तर-पश्चिमी प्रांतों पर कब्ज़ा कर लिया था। इसी तरह सन 1849 में पंजाब और सन 1856 में अवध और दक्कन पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था।

बहादुर शाह ज़फ़र को सत्ता संभाले अभी बीस साल ही हुए थे कि सन 1857 में उनके सामने एक दुविधा आन पड़ी। 11 मई सन 1857 को दिल्ली और आस पास के अन्य हिस्सों में अंगरेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह हो गया था। बंगाल सेना के भारतीय सिपाही बहादुर शाह ज़फ़र से मिलने मेरठ से दिल्ली पहुंचे। ये लोग अंगरेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे जो उन्हें सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने को कह रहे थे। बहादुर शाह पहले तो विद्रोह को लेकर हिचके लेकिन फिर विद्रोह का नेतृत्व करने को तैयार हो गए हालंकि ये नेतृत्व महज़ सांकेतिक ही था। इसके बाद सिपाहियों ने उन्हें ‘हिंदुस्तान का बादशाह’ घोषित कर दिया। ये बगावत चार महीने तक जारी रही और इस दौरान दिल्ली शहर और मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा। आख़िरकार अंगरेज़ सेना भारतीय सिपाहियों को हराने में क़ामयाब हो गई।

सितंबर सन 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने परिवार के साथ लाल क़िले में अपने महल से भागकर हुमांयू के मक़बरे में शरण ले ली। लेकिन 20-21 सितंबर को अंगरेज़ प्रशासक कैप्टन विलियम हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र को हुमांयू के मक़बरे से गिरफ़्तार कर लिया।

बहादुर शाह ज़फ़र को एक यूरोपीय गार्ड की निगरानी में शाहजानाबाद के एक मकान में बंद कर दिया गया। अगले दिन हडसन और उसके घुड़सवार सैनिकों ने हुमांयू के मक़बरे को फिर घेरकर बादशाह के दो बेटों मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख़िज़्र सुल्तान और उनके पोते मिर्ज़ा अबु बक्र को गिरफ़्तार कर लिया। हडसन ने उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली गेट के पास एक स्थान पर (जिसे ख़ूनी दरवाज़ा कहते हैं) मौत के घाट उतार दिया।

मुग़ल बादशाह के लिये मुसीबतों का दौर यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। बंदी बनाए जाने के बाद उन पर विद्रोह, हत्या और देशद्रोह का मुक़दमा चलाया गया। मुक़दमा 27 जनवरी सन 1858 को शुरु हुआ और दो महीने तक चला यानी 9 मार्च सन 1858 तक। बाहदुरशाह ज़फ़र को हर आरोप का दोषी पाया गया। लेकिन भारतीयों की नज़र में बहादुर शाह ज़फ़र अंगरेज़ों के ख़िलाफ़ बग़ावत के वीर और भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के सूत्रधार बन चुके थे।

इतिहासकार विलियम डालरिम्पल ने अपनी किताब द् लास्ट मुग़ल: द फ़ाल ऑफ़ ए डायनेस्टी: डेहली, 1857 (2008) में मुक़दमें के एक रिकॉर्ड को ज़िक्र करते हुए लिखा है, “अमूमन इस तरह के मुक़दमें में ग़द्दार को मौत की सज़ा होनी चाहिये थी लेकिन हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र को उनकी ज़िंदगी की गारंटी दी थी, इसलिये इस तरह की सज़ा होना नामुमकिन था। मौत की सज़ा के बजाय बहादुर शाह ज़फ़र को उनके बचे कुचे दिन गुज़ारने के लिये अंडमान के किसी द्वीप या फिर गवर्नर जनरल द्वारा निश्चित की जाने वाली किसी अन्य जगह भेजने का फ़ैसला किया गया।”

यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि उस समय राजाओं को किसी दूर जगह पर निर्वासित करने का चलन था। ऐसा इसलिये किया जाता था ताकि राजा के अधिकार क्षेत्र पर औपनिवेशिक शासन स्थापित किया जा सके। सन 1815 में श्रीलंका में कैंडी साम्राज्य के राजा श्री विक्रमराज सिंघे को भारत में वेल्लोर में निर्वासित किया गया था। इसी तरह बर्मा के अंतिम राजा थिबह को सन 1886 में राजनीतिक बंदी बनाकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निर्वासित किया गया था।

मुक़दमे के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को सरकारी क़ैदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र को निर्वासित करके कहां रखा जाए, इसे लेकर सात महीने तक विचार विमर्श चलता रहा। फिर मुग़ल बादशाह और उनके परिवार को दिल्ली से बाहर ले जाया गया। 7 अक्टूबर सन 1858 की सुबह चार बजे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी दो पत्नियों, दो बेटे तथा नौकर चाकर एक बैलगाड़ी में दिल्ली से रवाना कर दिए गए। उनके साथ लेफ़्टिनेंट एडवर्ड ओम्मनी था। ये काम गुपचुप तरीक़े से किया गया ताकि जनता को इसकी ज़रा भी भनक न लग सके। बादशाह को ख़ुद नहीं मालूम था उन्हें कहां ले जाया जा रहा है।

काफ़िला जब इलाहबाद पहुंचा तो वहां भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ओम्मनी से कहा कि इन्हें बर्मा में रंगून ले जाया जाएगा। अंगरेज़ों ने सन 1852 के एंग्लो-बर्मा युद्ध में रंगून और अन्य हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था और अंगरेज़ शासित बर्मा के लिये रंगून एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बन गया था। बहादुर शाह ज़फ़र और उनके परिवार को रंगून में रखने का अंगरेज़ों का सीधा सा मतलब उन्हें भारत से दूर रखना था।

चार दिसंबर को बहादुर शाह ज़फ़र और उनके परिवार को नौसेना के एक जहाज़ से बर्मा भेज दिया गया जिसके बाद वे कभी भारत वापस नहीं लौट सके। अगले कुछ सालों तक शाही परिवार रंगून में ही रहा। मुग़ल परिवार के लिये सख़्त क़ानून और इंतज़ाम थे। डालरिम्पल ने अपनी किताब में शाही परिवार के जेलर कैप्टन नेल्सन डेविस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि “दिन में दो बार परिवार की जांच पड़ताल की जाती थी। शाही परिवार के भोजन पर प्रतिदिन भारतीय मुद्रा में औसतन 11 रुपये ख़र्च किये जाते थे जो बर्मा के लिहाज़ से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन भारतीय मुद्रा के हिसाब से बस इतना ही थे। अब चूंकि मैंने (डेविस) चार्ज ले लिया है, हर रविवार उन्हें एक रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा।” ये जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश के परिवार कि स्थिति कभी ऐसी हो गई थी।

पांच साल के निर्वासन के बाद बेहद दुखी, बीमार और अपमानित बहादुर शाह ज़फ़र ने सात नवंबर 1862 में 87 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। मौत के कई दिन पहले से डेविस और उसके सिपाही बहादुर शाह ज़फ़र की मौत को लेकर तैयारी कर रहे थे। उन्हें दफ़नाने के लिये ईंटे और चूना मंगवाया जा चुका था। सुबह पांच बजे बादशाह का निधन हुआ और उन्हें चुपचाप दफ़्न कर दिया गया। मुग़ल बादशाह के अंतिम संस्कार में उनके दोनों बेटे और उनके एक सेवक शामिल थे। एक छोटी सी प्रक्रिया के बाद उन्हें क़ब्र में दफ़्न कर दिया गया।

अंग्रेज़ उस स्थान पर बहादुर शाह ज़फ़र का कोई नामोनिशान नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी क़ब्र खो जाए, लोग उन्हें भूल जाएं और ऐसा कोई नामोनिशान न बचे जिससे उन्हें पहचाना जा सके। बादशाह के कफ़न-दफ़न के बारे में डेविस लिखते हैं-“क़ब्र के आसपास बांस का बाड़ा बना दिया गया। जब बांस का बाड़ा टूटफूट जाएगा, वहां घासफूंस उग आएगी जिसमें क़ब्र छुप जाएगी और कोई ऐसा कोई निशान नहीं बचा रहेगा जिससे पता चले कि महान मुग़ल बादशाह की क़ब्र कहां है।”

अंग्रेज़ों की योजना कुछ सालों तक कामयाब रही और किसी को क़ब्र के बारे में पता नहीं चल सका। सन 1886 में जब बहादुर शाह ज़फ़र की पत्नी ज़ीनत महल का निधन हुआ तो उन्हें भी बादशाह की क़ब्र के आसापस कहीं दफ़्न कर दिया गया। फिर सन 1905 में यंगून के मुसलमानों ने मांग की बहादुर शाह ज़फ़र की क़ब्र की निशानदही की जानी चाहिये और क़ब्र के पास इतनी ज़मीन दी जानी चाहिये कि वहां एक मक़बरा बनाया जा सके।

बहरहाल, बहादुर शाह ज़फ़र की क़ब्र को लेकर काफी समय तक विरोध होता रहा और आख़िरकार 1907 में अंगरेज़ सरकार उस स्थान पत्थर की एक सादी सी तख़्ती लगाने पर राज़ी हो गई। इस तख़्ती पर लिखा था- बहादुर शाह, दिल्ली का पूर्व राजा। रंगून में सात नवंबर सन 1862 को निधन हुआ और यहां पास में दफ़्न किया गया। क़ब्र के चारों ओर एक रैलिंग भी बना दी गई थी। उसी साल बेगम ज़ीनतमहल की क़ब्र पर भी इसी तरह की एक तख़्ती लगा दी गई थी। कुछ वर्षों बाद , वहां ज़्यारत के लिये आनेवालों के लिये वह रैलिंग ही तीर्थस्थान बन चुका था।

16 फ़रवरी सन 1991 में जब यहां एक इमारत के लिये नाला खोदा जा रहा था तब कहीं जाकर ईंटों की एक क़ब्र मिली। और खुदाई में बादशाह का साबूत कंकाल मिला जो रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ था जिस पर फूलों की पत्तियां बनी हुईं थीं।

कुछ सालों के बाद ठीक क़ब्र के ही स्थान पर बहादुर शाह ज़फ़र की दरगाह बनाई गई। यहां एक सभागार भी है जो बहादुर शाह ज़फ़र को समर्पित है और जिसका उद्घाटन 15 दिसंबर सन 1994 को म्यंमार के मिनिस्ट्री ऑफ़ रिलिजियस अफेयर (धार्मिक मामलों के मंत्री) ने किया था। इस दरगाह की आज ज़यारत की जाती है। दो मंज़िला मक़बरे की दीवारों पर संगमरमर के फ़लक लगे हुए हैं और नमाज़ के स्थान से नौ सीढ़ियां उतरने पर बादशाह की क़ब्र है जो चादरों से ढ़की रहती हैं। ये चादरें श्रद्धालु चढ़ावे में चढ़ाते हैं।

अपने शहर से दूर अंतिम मुग़ल बादशाह का अंत अपने शहर से दूर त्रासदीपूर्ण रहा। माना जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र चाहते थे कि उन्हें दिल्ली में ख़्वाजा क़तुबउद्दीन बख़्तियार काकी (1173-1235) की दरगाह के ही पास दफ़्न किया जाय। बख़्तियार काकी दिल्ली के सूफ़ी (चिश्ती) संत थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने मेहरौली में काकी की दरगाह के पास अपनी क़ब्र के लिये स्थान भी चुन रखा था।

बहादुर शाह ज़फ़र, उनके पिता और उनके पुरखे अकबर शाह-द्वतीय ने वहां एक ग्रीष्मकालीन महल बनवाया था जिसमें संगमरमर की एक छोटी मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहते हैं। आज इस स्थान को ज़फ़र महल परिसर के नाम से जाना जाता है।

हम आपसे सुनने को उत्सुक हैं!

लिव हिस्ट्री इंडिया इस देश की अनमोल धरोहर की यादों को ताज़ा करने का एक प्रयत्न हैं। हम आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़े रहने के लिए यहाँ संपर्क कीजिये: contactus@livehistoryindia.com